大部分的人们都相信他们所认为正确的事,然而一旦真相出现,与自己的认知抵触,人们多半会选择投靠认知,舍弃真实。

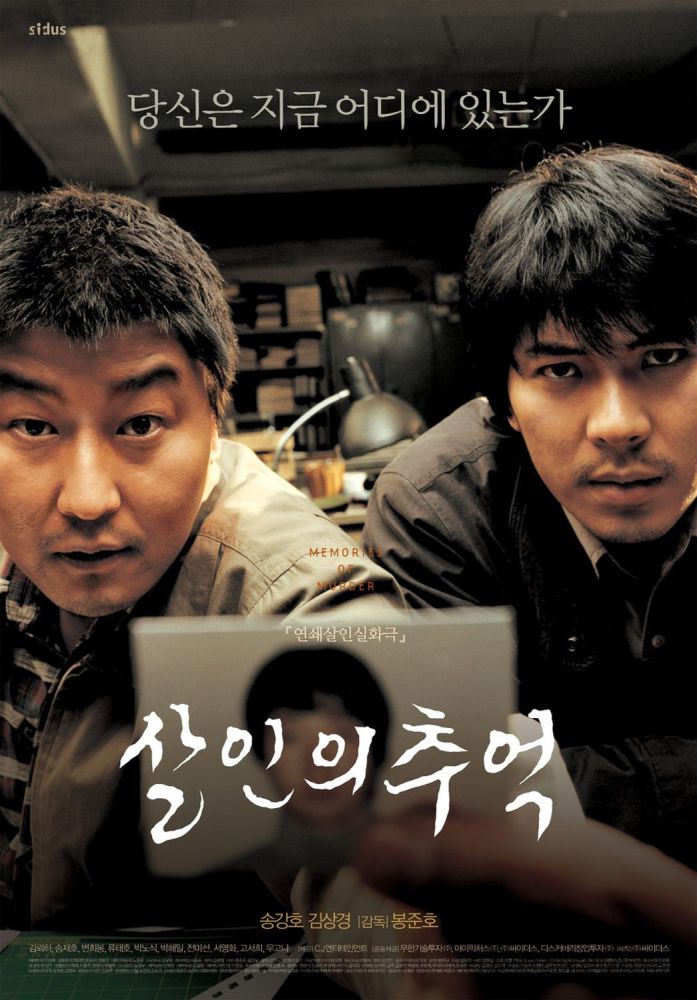

电影《杀人回忆》道尽了这个道理。

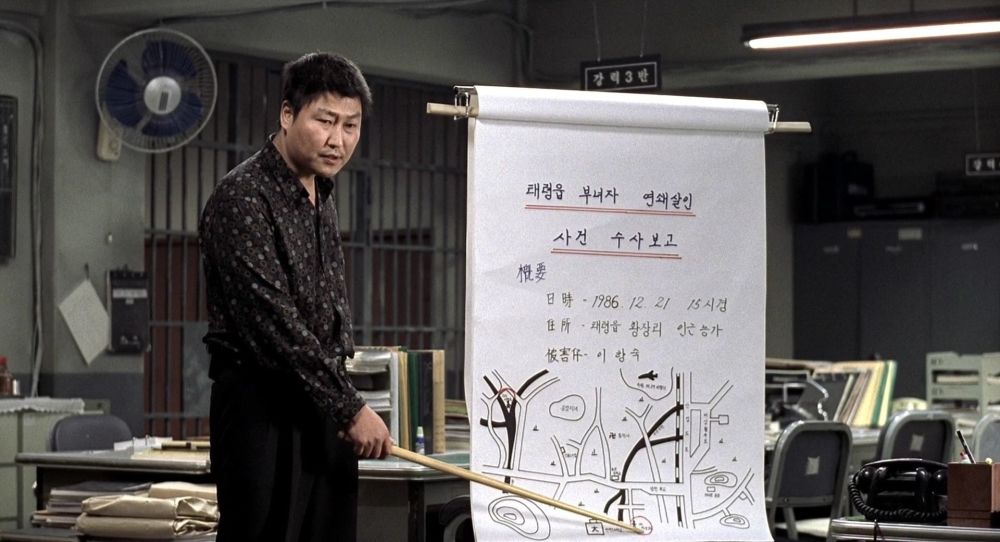

本片的时空背景在1986年韩国的某个小镇,当时韩国的政治并不平静,不过也该算是淳朴。

没想到,一个可以说是没啥特别的小镇居然连续发生几起女子奸杀案。被杀女子皆被反绑,外衣被脱下,内裤被套在头上,死状极为凄惨。

负责此案件的朴斗满是一个认为只要靠脚力就能办案的警察,他不怎么崇尚科学,犯罪现场即使被破坏,他也只是嚷嚷几声,为了立功,可以将无辜人民屈打成招,后来从汉城来了位苏泰允警官,苏泰允实事求是,认为凡事应该寻求合乎情理的证据。

于是,朴与苏两人一同办案,自然产生一些摩擦。同时,凶手依然「马不停蹄」地制造更多被害者……

《杀人回忆》是根据韩国真人实事改编,与2007年上映的《十二宫》有些类似,亦即两者的凶手都尚未落网,在我们观赏影片的同时,凶手可能也正在某处(或我们周围?)看着片中他(她)所熟悉的一切。

换句话说,《杀人回忆》并不能提供我们一个确切的凶手。对我而言,这简直如芒刺在背啊!因为一开始我并不知道这是个没有了结的案件改编,所以看到结局,我傻眼了。

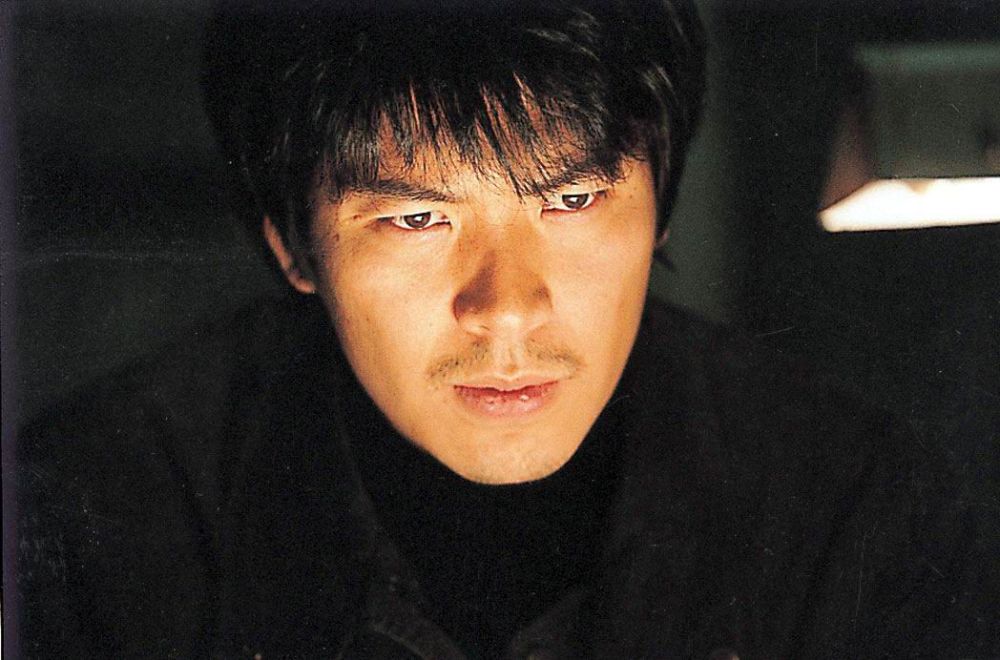

我不断地回想,是不是我漏掉了什么蛛丝马迹?是不是导演留下什么线索而我无法解读的?还是那个长相俊秀的嫌疑犯拥有通天本领,逃过了DNA的鉴定?然而,我一旦陷入这种情绪里,大概就中了导演的陷阱吧……

这部作品探讨的层面非常广,可以说它呈现了当时韩国从威权到民主的阵痛面,也可以看出当时低阶层的人们是多么无奈,更可以说它揭露某部分公家机关的腐败。

不过当时我看完这部片,感受最深的是本篇文章一开头的那段话。

《杀人回忆》塑造出两位性格截然不同的警官,我想刚开始观众一定对苏警官较为钦佩,毕竟朴警官那种乱枪打鸟的方法,只能带给观众愤怒的心情。那个时代什么人权、尊重都是狗屁吧!

所以随便捉几个人,威胁一下逼供一下还怕没有证词吗?

因此苏与朴之间必然存在着波涛汹涌,只是导演并没有刻意制造太多冲突。反而借着案情的升高,让两人逐渐互相影响,甚至移了位。

这个影响可怕的是,不是只存在于戏中角色,连观众都无法「豁免」。

当死者的模样,一个比一个凄惨,而凶手却仍然不肯松手,那种环绕在角色们与观众身上的压力也随之加倍。

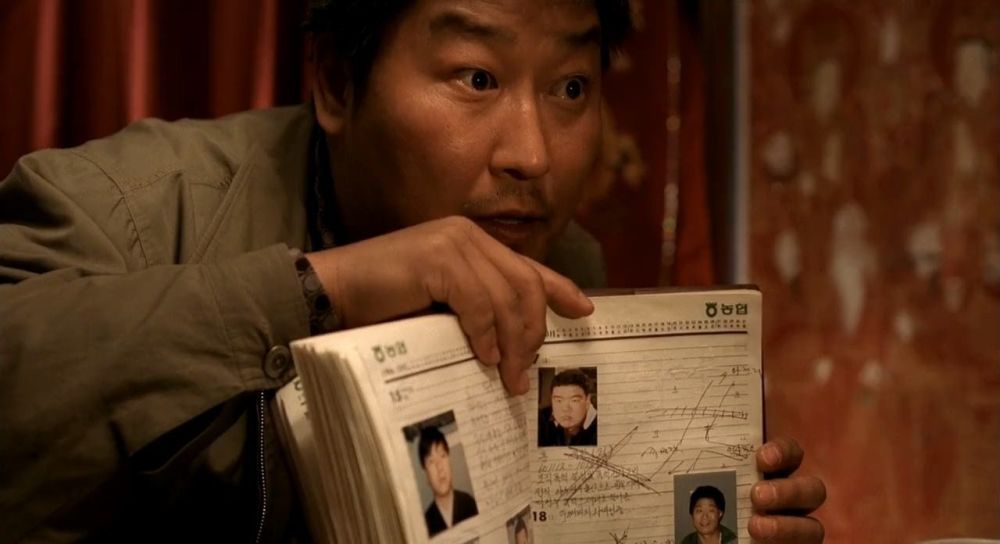

于是,好不容易凶手的模样浮上台面,可以想见,角色们与观众的情绪是多么激昂。

这个部分分别表现在两个场景:一个是巷弄中的追逐战,一个是明信片终于被找出来,最后嫌疑犯现身一幕。

前者后来证明可能是错误,而后者,那位俊秀、软瘦,看似人畜无害的男子,简直是上天赋予的犯罪者嘛!

正如同《模仿犯》里的主凶,《杀戮之病》的凶手,这些人表面上看起来都温文极了,但底子里却是不折不扣的死变态杀人犯。

而朴与苏最后逮到的那位,和上述两位「前辈」相当符合啊!

然而,这才是最可怕的。

当人们脑子里认定一件事的是非对错后,尽管真相摆在眼前,也未必能扭转脑中已有的认知。

苏警官原本是那么镇静,崇尚科学,然而,当他看见最后一位死者——一个他曾经为她贴上创可贴的女学生被残忍地奸杀,甚至在身材里塞进许多难以想象的东西时,他崩溃了。

他抓住他所以为的嫌疑犯,恨不得枪杀他,即使美国来的DNA报告出炉,证明凶手不是他,他仍然无法平息内心的愤恨,而且,没想到后来是那位老把人屈打成招的朴警官阻止了他。

我可以理解苏警官难以宣泄的痛苦,如果凶手不是他以为的那个人,他一定无法承受,观众们当时和他应该也有类似的情绪。

但回过头来想,这正是导演刺中我们的一个弱点。

对大部分的人们而言,所谓的「真相」,有意义吗?

大部分的人只愿相信自己愿意相信的,正如苏警官坚信男子是凶手一样,如果事实真出现,大家可能会选择转过头,视而不见。

所以有些人们喜欢看八卦,是真是假有什么关系,自己认定是真是假就够了。

那事实出现时,怎么办?管它的,重要吗?

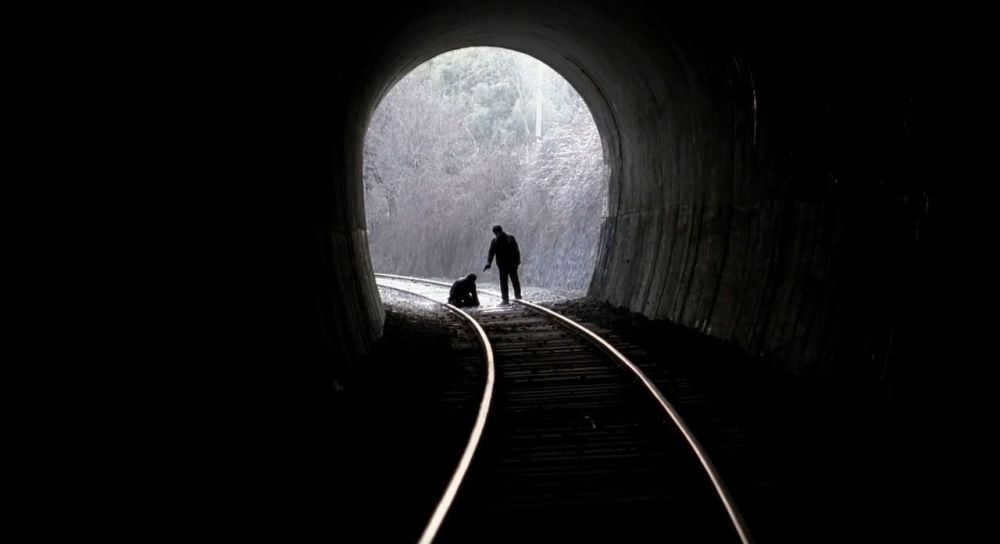

我想到最后一幕,朴警官转而从商,过了十多年,再度回到案件的起点,一个经过的小女孩对他说,也有个人和他一样来到这个地方,因为他说他曾经在这里做过「某件事」。

朴警官紧张地问,那人长怎样?

女孩回答:普通,很普通的一个人。

这段对话在我脑海里萦绕了许久,我并不清楚导演的用意是什么,但随着朴警官茫然对着镜头的表情,我想我和他一定一起跌进了过往的「杀人回忆」里。

凶手在何方,还是无解的谜。

往后就算逮到嫌疑犯,又会是真的吗?也是无解的谜……